介護現場で使われる「介護丼」という言葉をご存じでしょうか?これは、ごはん、おかず、汁物などを混ぜて一緒に提供する食事形式を指します。介護者側の効率を優先することで生まれたもので、通常の食事方法とは異なり、見た目や食感が損なわれがちです。本記事では、この「介護丼」について、その問題点や食事介助のあるべき姿を考えたいと思います。

Contents

介護丼とは何か?そして問題点

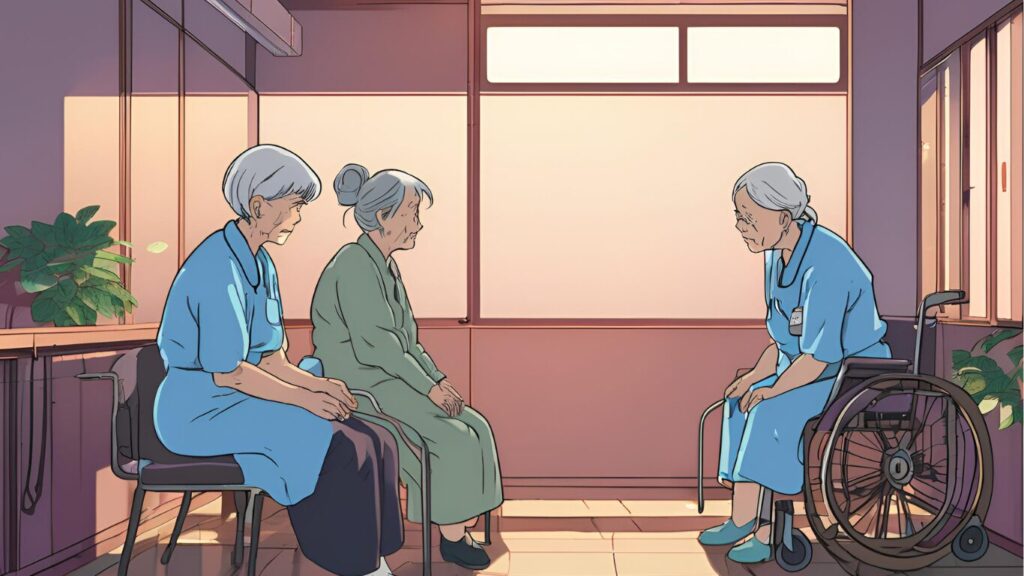

「介護丼」とは、ごはん、おかず、汁物などをすべて混ぜて利用者に食べさせる方法を指します。食事介助を効率的に進めるために編み出されたこのスタイルですが、利用者の視点で見ると、決して理想的とは言えません。ここでは、介護丼が抱える主な問題点を挙げていきます。

見た目と楽しみを奪う

食事には、見た目や味を楽しむという大事な要素が含まれています。通常、個々の料理が独立して盛り付けられ、その色や形を見ながら食べることができます。しかし「介護丼」のようにごちゃ混ぜにされると、視覚的な楽しみは失われ、味も混ざり合ってしまいます。これでは、利用者が感じるべき「食事の楽しみ」を奪ってしまう恐れがあるのです。

誤嚥リスクの増加

また、「介護丼」は誤嚥のリスクを高める可能性もあります。固体と液体が混ざってしまうと、食べ物の飲み込み時に気道への誤侵入を防ぐ身体の機能が混乱しやすくなります。嚥下機能が衰えた利用者に対しては、こうした食事形態は危険を伴うため、より注意が必要です。

なぜ「介護丼」が生まれるのか?

このような食事提供方法が現れる背景には、介護現場の厳しい労働環境や人手不足が関係しています。食事介助を効率化するために「介護丼」という手段を取ることで、介護者側の負担を軽減しようという意図があるのでしょう。しかし、これが利用者の尊厳を損ねる行為であると考えると、効率化のために必要な改善策が他にあるのではないかと疑問が残ります。

「介護丼」は利用者の尊厳を損なう行為

人としての尊厳は、介護現場において最も尊重されるべき価値です。日常生活の一環として楽しむ食事を、人間としての尊厳を奪われた形で提供するのは不適切であり、虐待に近い行為と言えるかもしれません。人がどのように食事を楽しむかは個別の事情に配慮されるべきであり、利用者が望んでいない「介護丼」を一律に提供するのは、倫理的な視点からも見直すべきでしょう。

介護者として考えるべき「尊厳を守る食事介助」

介護者が考えるべきなのは、いかに利用者の食事を「人らしく」「楽しめるもの」として提供できるかです。例えば、嚥下機能が弱く、固形物の摂取が難しい場合でも、見た目や味の楽しみを損なわない工夫が求められます。食事の一部だけをペースト状にし、別々に提供するなどの対応が考えられるでしょう。利用者のニーズに合わせた対応が、介護者としての使命と言えます。

『介護丼』から考える、尊厳を守る介護の実践

「介護丼」は介護現場の効率化の一環として生まれたものですが、その提供方法は利用者の尊厳を著しく損なう恐れがあります。介護者として、利用者のためにどのように配慮するべきかを真摯に考える必要があるでしょう。利用者が食事を楽しみ、その尊厳を守るための介護を提供することで、真の意味での「ケア」となるのです。

転職ならケアジョブがオススメ

- 業界最大級の求人数と豊富な非公開求人

- 手厚い無料サポート体制

- 地域密着型のサポートとスピード内定

詳しくはこちらをCHECK!

-

-

ケアジョブの口コミ・評判は?メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説!

そう感じているあなたへ。 筆者のハロー介護職も、読者のあなたと同じ介護士です。 日々の業務に追われ、理想と現実のギャップに悩むこともありました。 「もっと、利用者様一人ひとりと向き合いたい」 「スキル ...

続きを見る