介護の仕事は「人のために働く」やりがいのある仕事ですが、妊娠中となるとそのやりがいと同時に、さまざまな不安や心配がつきまといます。「妊娠したけど、夜勤は続けられる?」「職場に迷惑をかけずに働き続けられるだろうか?」「産休や育休ってどう申請すればいいの?」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

介護現場は人手不足が深刻なため、妊娠を伝えることで「職場に迷惑がかかるかもしれない」と不安になることもあるかもしれません。しかし、あなた自身とお腹の赤ちゃんの健康は何より大切です。そして、妊娠中の介護士が安心して働き続けられるよう、法律や制度はしっかりと整えられています。

この記事では、妊娠中の介護士が知っておくべき法律や制度、申請手続き、職場での相談方法などを詳しく解説しています。法律や制度を正しく理解し、あなたが安心して働き続けられるための手助けとなれば幸いです。妊娠中でも無理なく働き、安心して出産・育児ができる環境を一緒に整えていきましょう。さあ、これから詳しく解説する内容を参考にして、あなたの大切な健康とキャリアを守るために、一歩踏み出してみませんか?

Contents

妊娠中の介護士が知っておくべき法律の概要

労働基準法による妊娠中の権利とは?

妊娠中の介護士には、労働基準法に基づく権利がしっかりと保障されています。

その理由は、妊娠中の健康を守り、安心して出産・育児に臨めるようにするためです。例えば、妊娠中の女性には「産前休業」と「産後休業」が法律で認められています。産前休業は出産予定日の6週間前から取得可能で、産後休業は出産翌日から8週間です。また、妊娠中に身体的負担がかかる業務(重い物の持ち運びや夜勤など)を免除する権利もあります。これらの制度を活用することで、体調に合わせた働き方が可能です。妊娠がわかったら早めに職場に報告し、権利を正しく理解しておきましょう。

男女雇用機会均等法で守られる妊娠中の働き方

妊娠中の介護士には、男女雇用機会均等法により不利益な扱いを受けない権利があります。

その理由は、妊娠を理由に解雇や降格といった不利益な対応を防ぐためです。例えば、「妊娠を報告した途端にシフトを減らされた」「正社員からパートに変更された」といったケースは法律違反です。また、妊娠中のつわりや体調不良による休暇取得も、均等法で保障されています。こうした権利を守ることで、妊娠中でも働き続けやすい職場環境が整います。もし不利益な扱いを受けた場合は、職場の人事部や労働局に相談しましょう。

母性健康管理措置の詳細

母性健康管理措置は、妊娠中の体調を守るために重要な制度です。

その理由は、妊娠中は体調が変わりやすく、業務内容によっては母子の健康に悪影響が出ることがあるからです。例えば、妊婦健診のための通院時間を確保する「通院休暇」や、つわりがひどい場合に業務を軽減する「作業軽減措置」があります。さらに、勤務時間の短縮や休憩時間の延長も可能です。これらの措置を活用することで、無理なく働き続けることができます。自分の体調に合わせて、母性健康管理措置を積極的に申請しましょう。

妊娠中に利用できる主な制度とその申請方法

産前産後休業の取得方法と注意点

妊娠中の介護士は、産前産後休業を取得する権利があります。

理由は、出産前後に十分な休息を取ることで、母体と赤ちゃんの健康を守るためです。具体的には、産前6週間、産後8週間の休業が認められています。申請する際は、医師の診断書を添えて職場に申し出ることが一般的です。また、産後休業は法律で義務付けられており、出産後8週間は原則として働くことができません。計画的に休業を取得し、産後の職場復帰に向けてしっかりと準備しましょう。

健康診断と妊婦健診のための時間確保制度

妊娠中の定期的な健診は、母子の健康維持に不可欠です。

その理由は、妊娠中の健康状態を適切に管理することで、リスクを早期に発見できるからです。介護士は、業務時間中に妊婦健診のための時間を確保する権利があります。例えば、月1回の妊婦健診や、妊娠後期には2週間に1回の健診が推奨されています。職場には事前に健診のスケジュールを伝え、休暇を取得しましょう。妊婦健診の時間を確保することで、安心して健康管理ができます。

介護職特有の職場調整:負担軽減措置

介護職ならではの妊娠中の負担を軽減する措置があります。

介護業務は身体的負担が大きく、妊娠中のリスクを高める可能性があります。具体例として、重い入浴介助や移乗介助の免除、夜勤の免除、立ち仕事の短縮などがあります。これらは労働基準法や母性健康管理措置に基づき、申請すれば職場が対応する義務があります。妊娠中は無理せず、自分の体調に合った業務内容に調整してもらいましょう。

育児介護休業法をわかりやすく解説

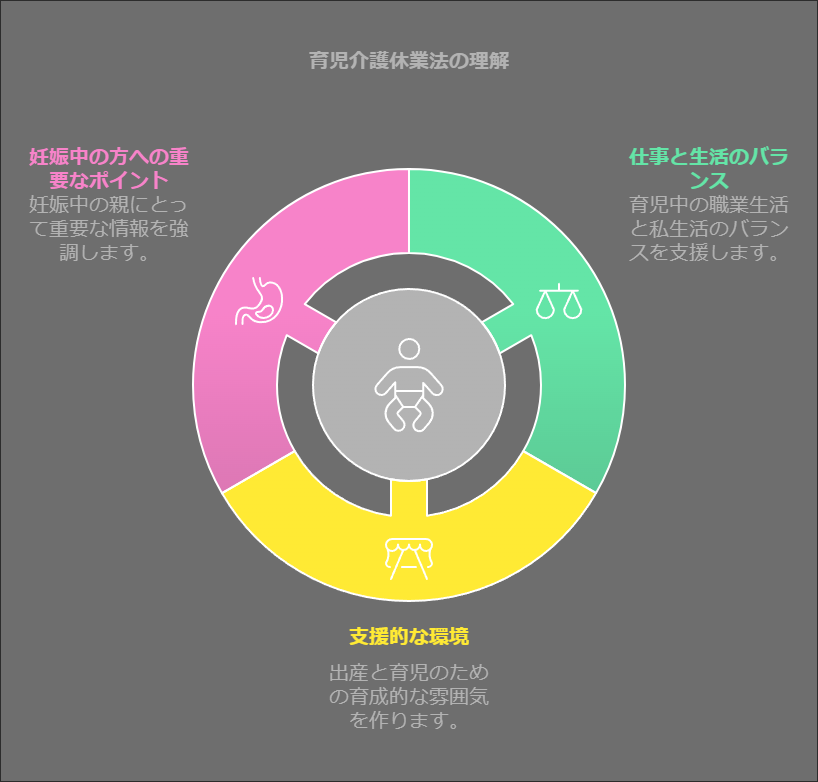

育児介護休業法とは?妊娠中に知っておきたい基礎知識

育児介護休業法は、妊娠中や育児期間中の働き方を支える法律です。

仕事と家庭の両立を支援し、安心して出産・育児ができる環境を整える必要があります。例えば、子どもが1歳になるまで育児休業を取得できる権利や、介護が必要な家族がいる場合の介護休業が定められています。これにより、職場に復帰しやすくなり、長期的なキャリア形成が可能です。妊娠中から育児休業について理解し、計画を立てておきましょう。

育児休業・介護休業の申請手順と期間

育児休業や介護休業の申請は、制度を理解し正しく手続きを行うことでスムーズに取得できます。

これらは法律に基づく制度であり、事前の申請が必要になります。育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得可能で、最長2歳まで延長できます。申請する場合、出産予定日の1カ月前までに職場に申請書を提出することが推奨されています。一方、介護休業は、要介護状態の家族1人につき通算93日まで取得できます。職場の担当者や労働組合に相談し、適切なタイミングで申請を行いましょう。

職場復帰後のサポート制度と働きやすさのポイント

育児休業後に職場復帰する際、サポート制度を活用することで働きやすさが向上します。

上手く活用することで育児との両立がスムーズに進むます。例えば、「短時間勤務制度」や「フレックスタイム制度」を利用すれば、子育てに合わせた柔軟な働き方ができます。また、職場によっては保育施設と提携している場合もあります。さらに、介護職向けの研修制度やキャリア相談を活用することで、不安を軽減しながら業務に戻れます。制度をしっかり確認し、自分に合った働き方を見つけましょう。

妊娠中・産後の職場環境改善のための相談先

労働基準監督署への相談方法

妊娠中に不当な扱いや職場環境の問題がある場合、労働基準監督署に相談することが重要です。

その理由は、労働基準監督署が労働法違反を取り締まる公的機関だからです。例えば、「妊娠を理由に解雇された」「休暇取得を拒否された」などの問題があれば、証拠となる書類を持参し、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。匿名での相談も可能ですし、調査が必要な場合は監督署が介入してくれます。自分の権利を守るために、遠慮せずに公的機関を活用しましょう。

職場内での相談窓口の活用法

職場内に設けられている相談窓口を活用することで、問題解決の第一歩を踏み出せます。

なぜなら、社内の窓口が内部問題を解決しやすい立場にあるからです。具体的には、上司や人事部、労働組合の窓口に相談するのが一般的です。相談する際は、妊娠中の体調や業務内容に関する具体的な要望を整理して伝えましょう。例えば、「妊婦健診の時間を確保したい」「夜勤を免除してほしい」といった内容です。早めに相談することで、職場環境の改善が期待できます。

産業保健師・キャリアカウンセラーに相談するメリット

産業保健師やキャリアカウンセラーに相談することで、専門的なアドバイスが得られます。

彼らは職場の健康管理やキャリア形成の専門家です。例えば、妊娠中の健康管理に関するアドバイスや、産後復帰に向けたキャリアプランを一緒に考えてくれます。また、産業保健師は妊娠中の負担軽減について職場に改善提案する役割も担います。専門家のサポートを受けることで、安心して働き続ける環境を整えましょう。

安心して働くためのQ&A:よくある疑問と回答

妊娠中でも夜勤を続けるべき?

妊娠中の夜勤は、体調や母体への影響を考慮して避けるべきです。

夜勤は体内リズムを乱し、妊娠中の健康リスクを高めます。労働基準法や母性健康管理措置により、妊娠中の夜勤免除は認められています。具体的には、医師の指導があれば、夜勤を免除してもらうことが可能です。無理に夜勤を続けることで、切迫早産や妊娠高血圧症候群のリスクが高まります。体調を第一に考え、職場に夜勤免除を相談しましょう。

妊娠中に転職したい場合、どうすればいい?

妊娠中に転職することは可能ですが、タイミングや条件を慎重に検討しましょう。

妊娠中の転職にはリスクも伴います。転職先で産前産後休業や育児休業がすぐに取得できない場合もあります。しかし、労働条件や人間関係に悩んでいる場合、妊娠中でも自分に合った職場を探すことは有効です。転職活動を行う際は、妊娠中であることを正直に伝え、理解のある職場を選びましょう。自分と赤ちゃんの健康を守るため、働きやすい環境を見つけることが大切です。

妊娠中の体調不良で休みがちでも大丈夫?

妊娠中の体調不良で休みがちになるのは自然なことです。安心して休みましょう。

妊娠中はホルモンバランスの変化やつわり、疲労感などが起こりやすいです。労働基準法や母性健康管理措置により、妊娠中の休暇取得は法律で保障されています。例えば、医師の指導のもとで「勤務時間の短縮」や「業務軽減措置」を申請できます。体調を無理して悪化させるよりも、しっかり休息を取る方が母子の健康に良い影響を与えます。自分の体を大切にし、必要なときは遠慮なく休みましょう。

まとめ:妊娠中も安心して働ける介護現場を目指して

妊娠中の介護士が安心して働き続けるためには、法律や制度を正しく理解し、適切に活用することが重要です。 介護の仕事は身体的・精神的負担が大きいため、妊娠中は特に自身と赤ちゃんの健康を最優先に考えましょう。労働基準法や育児介護休業法など、法的な権利を守ることで、働きやすい環境を整えられます。

重要なポイント

- 母性健康管理措置

妊娠中の体調に合わせて、業務内容の変更や通勤緩和、休憩時間の確保を職場に申請可能。 - 労働基準法による妊娠中の保護

妊婦健診のための通院時間や、夜勤・時間外労働の免除が認められている。 - 育児介護休業法

出産後、育児休業や介護休業を取得でき、子どもが1歳(最長2歳)になるまで休業可能。 - 職場内外の相談窓口の活用

職場内の相談窓口、労働基準監督署、産業保健師など専門家への相談が問題解決につながる。 - 体調不良時の休暇取得

妊娠中の体調不良は自然なこと。無理せず休暇を取り、健康を守る。

妊娠中も自分の体調や業務負担にしっかり向き合い、必要なサポートや制度を利用することで、安心して働き続ける道は開けます。 職場や制度を正しく活用し、キャリアと健康の両立を目指しましょう。